武夷学院生态与资源工程学院环境功能材料开发及应用团队是一支致力于开发和应用先进环境功能材料的科研团队,通过创新材料技术,解决环境污染、能源及资源回收等方面问题,以实现环境的可持续发展。近日,该团队在《Applied Catalysis B: Environment and Energy》《Chemical Engineering Journal》《Separation and Purification Technology》等国际顶级和著名期刊连续发表4篇高水平研究论文。

成果一:高效脱硝全光谱铋基功能材料

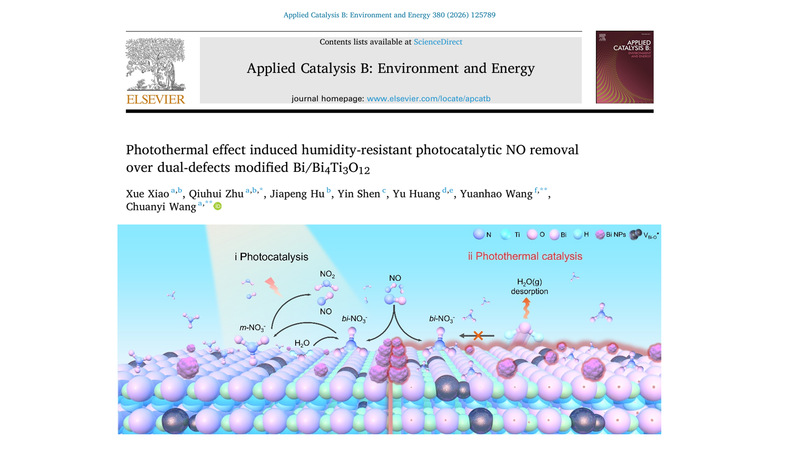

痕量氮氧化物(NOx)是导致空气中PM2.5和O3形成的典型前驱物之一。光催化脱硝技术已被证明在NOx控制中有潜在应用前景。但是在光催化转化痕量NOx的应用探索过程中,其活性常因空气中无处不在的水分子而降低。如何解决这一问题并阐明其分子层面的潜在机制,已成为光催化转化痕量NOx的关键科学问题。基于此,本团队研究制备出Bi-O双缺陷修饰的全光谱响应材料,通过Bi和双缺陷协同产生的光热效应促进H2O解吸附进而抑制H2O与稳定的二齿硝酸盐(bi-NO3⁻)通过氢键相互作用生成单齿硝酸盐(m-NO3⁻),从而阻碍m-NO3⁻向NO/NO2的光分解,进而展现出湿度非依赖的光催化活性。

该研究成果以《Photothermal effect induced humidity-resistant photocatalytic NO removal over dual-defects modified Bi/Bi4Ti3O12》为题,发表于环境科学与工程领域顶级期刊《Applied Catalysis B: Environment and Energy》(中国科学院一区TOP,IF=21.1)。我校联合培养硕士研究生肖雪为第一作者,生态与资源工程学院祝秋会博士为第一通讯作者,北京科技大学汪远昊教授和陕西科技大学王传义教授为共同通讯作者。

成果二:柔性MXene/PVA 纳米纤维膜可穿戴材料

近年来,随着智能可穿戴设备和人机交互系统的快速发展,如何实现高灵敏度、舒适性和稳定性的能量供给与信号识别,成为国际学术界关注的前沿课题。

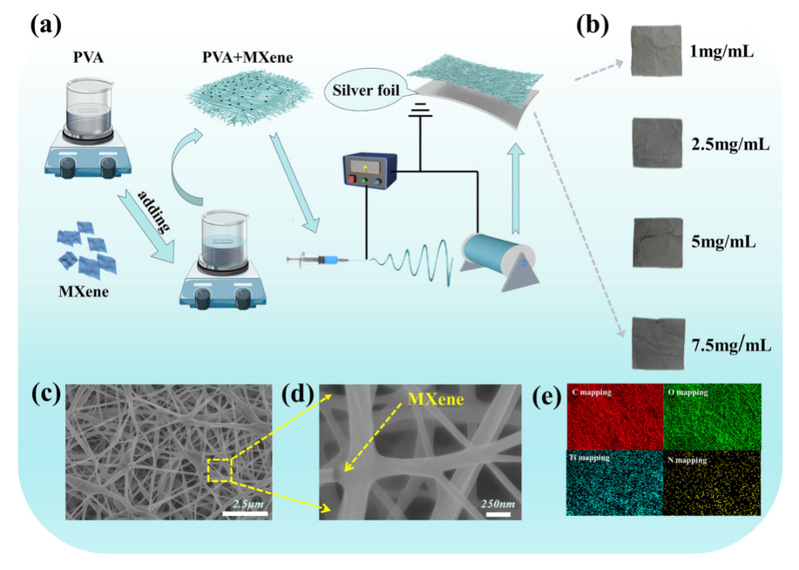

针对传统摩擦纳米发电机(TENG)存在的穿戴不便、透气性差、识别准确率有限等问题,本团队联合中国科学院半导体研究所、福建工程学院和闽江学院等科研机构,提出了一种新型柔性能源材料体系。研究团队通过静电纺丝方法,将高介电常数的氮掺杂MXene(Ti₃CNTₓ)纳米片引入聚乙烯醇(PVA)基体,制备出超薄透气的 MXene/PVA 纳米纤维膜,并构建了高性能摩擦纳米发电机(MP-TENG)。该材料在保持优异柔性的同时,展现出高介电常数和电荷转移能力,其输出功率密度可达 5.5 W/m²,在 10000 次连续循环测试后仍保持 96% 输出稳定性。该研究不仅开辟了柔性 MXene 基摩擦纳米发电机在能源收集和自驱动人机交互中的新途径,也为下一代舒适、环保、精准的可穿戴交互系统提供了重要的材料与技术支持。

该研究成果以《Enhancing output performance of triboelectric nanogenerator based on high-dielectric Ti₃CNTₓ/PVA nanofiber membrane for human–computer interaction applications》为题,在线发表于工程技术与化学化工领域顶级期刊《Chemical Engineering Journal》(中国科学院一区TOP 期刊,IF=13.3)。生态与资源工程学院刘瑞来博士为第一作者,陈华民研究员为通讯作者,武夷学院为第一完成单位。

成果三:高效除氟脱磷功能材料

水体中过量的氟和磷不仅会危害人体健康,还会破坏生态环境,引发氟中毒和水体富营养化等问题。如何在复杂水环境中高效选择性地去除氟离子和磷酸盐,是当前水污染治理领域亟待解决的难题。

为此,我校生态与资源工程学院环境功能材料开发与应用研究团队,联合同济大学和福州大学科研团队,创新性地引入聚乙烯吡咯烷酮(PVP)分散剂,采用水热法合成了针状 PVP@Ce/Zr-MOFs 吸附剂。该材料在结构设计上实现了稳定分散和择优晶体取向,表现出优异的同步除氟脱磷性能。该材料在 pH 2~10 宽范围内保持高效吸附能力,在实际废水中同样展现出良好的选择性与稳定性。其最大吸附容量分别达到 169.49 mg/g(氟离子)和 140.85 mg/g(磷酸盐),明显优于常见吸附剂。机理分析进一步揭示了其通过电荷相互作用、配位交换和表面络合等多重机制实现对氟和磷的高效去除。同时,该团队开展了实际废水处理与循环再生实验,结果显示该新型材料在多次循环后仍保持较高的除氟能力,并能有效将废水中氟离子与磷酸盐浓度降至饮用水安全标准以下,展现出良好的工程应用前景。

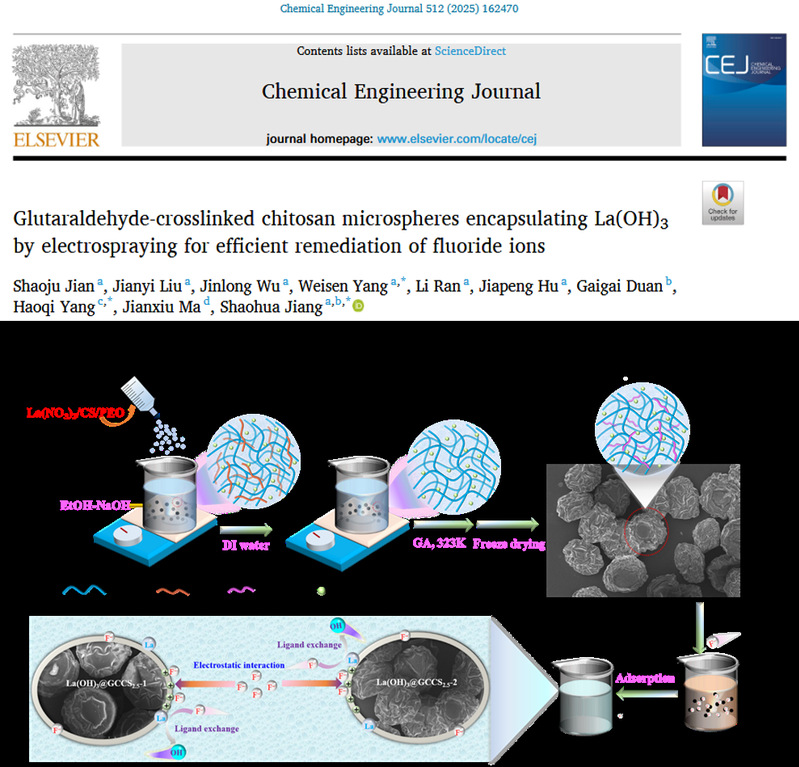

本研究团队联合南京林业大学和扬州大学科研团队,采用静电喷雾技术设计制备出两种壳聚糖基微球(La(OH)3@GCCSx-1和La(OH)3@GCCSx-2),作为高效除氟剂。全面评估了上述两种微球的除氟性能、选择性、循环使用性能及除氟机理。这两项成果不仅为开发高效稳定的除氟脱磷吸附剂提供了新思路,也为水污染治理和生态环境保护提供了重要的理论与技术支持。

上述两项研究成果分别以《Glutaraldehyde-crosslinked chitosan microspheres encapsulating La(OH)3 by electrospraying for efficient remediation of fluoride ions》为题,发表于工程技术与化学化工领域顶级期刊《Chemical Engineering Journal》(中国科学院一区TOP,IF=13.2)。生态与资源工程学院简绍菊博士为第一作者,生态与资源工程学院杨为森教授、南京林业大学蒋少华教授和扬州大学杨皓奇教授为文章共同通讯作者。以《Needle-like PVP@Ce/Zr-MOFs for the highly efficient selective removal of fluoride and phosphate from aqueous solution》为题,发表于国际著名期刊《Separation and Purification Technology》(中国科学院工程技术二区TOP期刊,IF=9.7),生态与资源工程学院刘瑞来博士为论文第一作者,生态与资源工程学院胡家朋教授、简绍菊副教授和同济大学马杰教授为文章共同通讯作者。该两项研究成果第一完成单位均为武夷学院。