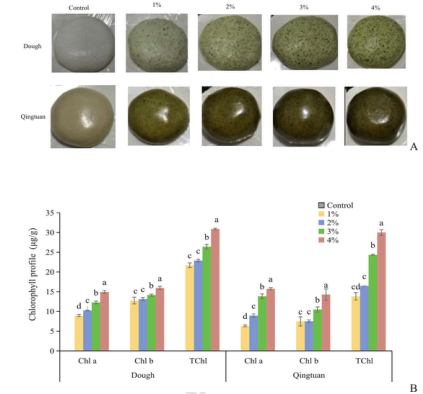

青团作为一种承载中华饮食文化精髓的传统糯米淀粉凝胶食品,因其独特的色泽、口感与风味备受喜爱。然而,在现代加工过程中,青团常面临色泽易褪、口感下降及活性成分流失等问题,限制了其产品的品质与功能化提升。如何在保留传统风味的基础上改善青团的质构和营养价值,成为食品科学领域的重要研究课题。近期,我校茶与食品学院孙辉博士团队以马兰草粉(KIP)为研究对象,系统评估其在青团水热加工过程中的品质调控作用。研究发现,富含多酚与膳食纤维的KIP可以通过生物活性组分—淀粉网络对叶绿素的包埋作用,显著提高青团的色泽稳定性。在添加量为2%时,青团的咀嚼性达到30.41 N·mm,感官接受度评分高达7.4分,其优势与微观结构优化、短程有序结构增加及结晶度降低密切相关。在营养功能方面,KIP的多酚等活性成分共同形成物理屏障,并通过抑制淀粉水解相关酶活性,有效降低淀粉的消化率。同时,研究证实适量添加KIP可在加工后保留更多黄酮等活性成分,进一步提升青团的功能性价值。这种缓慢消化与活性成分保护的双重机制,为传统食品赋予了潜在的健康促进作用。通过精密的微观结构分析、理化性质测试及营养指标评估,研究团队揭示了KIP在水热加工过程中与糯米淀粉的协同作用机理,明确了其在改善质构、提升感官特性和增加功能活性的综合效果。

以上研究结果以“Effects of Kalimeris indica powder on Qingtuan (a glutinous rice starch gel food) quality and its potential mechanisms during hydrothermal processing”为题发表在国际食品科学领域权威期刊“Food Chemistry: X”(中国科学院一区TOP,IF=8.2)。孙辉副教授为第一作者,武夷学院茶与食品学院为第一完成单位;其中共同作者范俐教授、王玉林教授在项目立项和推动过程中给予了统筹指导,校分析测试中心赵晓杰实验师提供了关键仪器分析技术支持,我校食品质量与安全(4+0)专业毕业生刘媛、陈锦瑞和苏汉钦同学在数据采集过程中作出重要贡献;通讯作者福建农林大学庞杰教授、武夷学院叶江华教授、西南大学刘雄教授在写作和项目管理中给予了大力支持。

本研究得到南平市科技局资源产业化学联合创新项目(N2021Z005)和福建省科技厅自然科学基金(2025J011068)的资助和支持。研究成果的发表,不仅提升了我校在食品科学领域的学术影响力,也为传统食品产业创新发展提供了理论支撑,是实现科研成果服务地方经济发展的生动实践。

原文链接:https://www.sciencedirect.com/journal/food-chemistry