近日,我校茶与食品学院茶树遗传育种与种质资源创新利用团队联合西北农林科技大学王鹏杰教授团队在“肉桂”茶树基因组及其加工过程中的风味形成机制研究方面取得重要进展。

该研究通过整合基因组学、转录组学和代谢组学方法,系统研究了武夷岩茶主栽品种“肉桂”(Rougui)在加工过程中(从鲜叶到做青阶段)风味形成的分子机制。

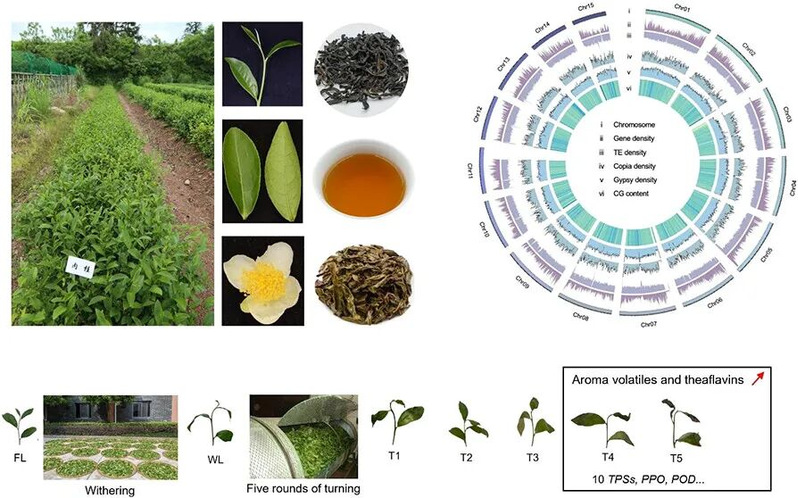

课题组首先完成了“肉桂”品种的高质量染色体级别基因组组装(大小3.1 Gb,contig N50为138.7 Mb),是目前连续性最高的茶树基因组之一。通过比较基因组学分析,发现“肉桂”与铁观音、舒茶早之间存在大量结构变异(SVs),这些变异富集于脂质代谢、萜类合成和苯丙烷代谢等与风味相关的通路,揭示了品种间风味差异的遗传基础。通过代谢组学分析,发现做青阶段(尤其是第四和第五次做青,T4-T5)是“肉桂”岩茶挥发性与非挥发性代谢物变化最显著的时期,其中挥发性物质总量从鲜叶的324.14 μg/g上升至T5的494.33 μg/g,酯类和醇类(如橙花叔醇、香叶醇、茉莉内酯)显著增加,赋予茶叶花果香;非挥发性物质中儿茶素(如EGCG)和氨基酸降解,而茶黄素积累量增加180倍(从6 μg/g至1100 μg/g),核苷酸、有机酸和糖类动态重分配,共同塑造“岩韵”的滋味特征。基于“肉桂”基因组的转录组分析(映射率>97%)鉴定出1248个基因构成共表达模块,其中M6(挥发性物质相关)和M19(茶黄素相关)模块包含10个萜烯合酶(TPS)、多酚氧化酶(PPO)、过氧化物酶(POD)及上游结构基因(如PAL、C4H、LOX)。这些基因在做青阶段被协同激活,并通过茉莉酸信号通路(CsMYC2)和转录因子(WRKY、MYB、NAC)调控次级代谢,促进香气和色素形成。

该研究不仅提供了首个武夷岩茶主栽品种“肉桂”的高质量基因组资源,还揭示了做青过程中机械损伤诱导的代谢网络重构机制,为改良乌龙茶品种和优化加工工艺提供了分子依据。

研究成果以“Genomic and Metabolomic Insights into Volatile and Nonvolatile Metabolite Variation from Fresh Leaves to the Turning Stages in Wuyi Rock Tea ‘Rougui’”为题在国际期刊“Journal of Agricultural and Food Chemistry”(中国科学院一区top)上发表。王飞权副教授为第一作者,张渤研究员、郑玉成博士、王鹏杰教授为共同通讯作者,武夷学院为第一完成单位。

以上研究得到了中央引导地方科技发展专项(2021L3058)、国家自然科学基金项目(32202550、32472794)、南平市科技局科技特派员资源产业科技创新联合资助项目(N2024Z007)、福建省高校产学研联合创新项目(2023N5013)、科技特派团服务南平市茶产业链专项(2024N0072)、武夷学院发展基金项目(2019J01)资助。

原文链接:https://doi.org/10.1021/acs.jafc.5c06865